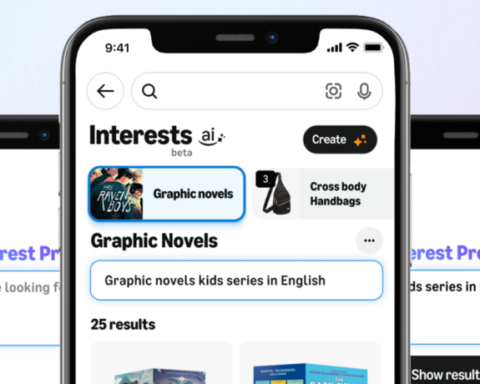

이 글은 공개들이에요. 제가 얼마 전 패션넷코리아에 기고한 칼럼입니다. 꼭 읽어봐주세요. 제가 생각하는 2019년 한국 패션비즈니스가 ‘반드시 해야할’ 6가지를 담았어요. 하루에 1개씩 소개할까 해요. 6가지를 한 번에 보시려면, 패션넷코리아 전문 링크, 여기를 누르시면 됩니다.

2019 한국 패션비즈니스 MUST DO 6

2018년이 저물고 있다. 올 한해 가파르게 변화하는 소매환경 속에서 패션기업들은 모두 이커머스를 넘어 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation)이란 숙제를 비로소 받아들이기 시작했다. 다가올 2019년, 우리는 어디서부터 어떻게 준비하고 실행해 나가야 할까.

여기서는 내년 한국 비즈니스가 미래사회에 대비하게 위해 반드시 시도해야 할 할 6가지 과제들을 짚어볼까 한다.

1. CIO/CTO 체제에 대한 인식

많은 패션기업들은 ‘디지털’을 이커머스로 시작했다. 또한 패션기업들의 이커머스는 이 분야의 경력자를 뽑아 이커머스 사업부를 꾸리고, 이 안에서 브랜드가 가진 재고를 소진하는 것으로 국한해 시작했다.

이런 체재에 익숙한 기업들은 몇 가지 선명한 문제를 드러낸다. 가장 먼저 표면에 드러나는 문제는 낮은 이커머스 실적이다. 대부분 사업부장 밑에 이커머스 담당자를 두게 되면, 이커머스 담당자는 재고를 핸들링할 권한을 위임받지 못하게 된다. 이머스는 판촉을 밀어붙이면서 동시에 그에 상응하는 재고를 담당자가 충당할 수 있을 때 충족되어야 퍼포먼스가 나오는 업종인지라, 주어진 재고를 소진하는 목적으로는 태생적으로 실적을 내기 어렵다.

아울러 더 큰 문제는 사내 디지털 팀이 ‘이커머스 팀’으로 국한되어 있는 경우, 이커머스 이외의 부분에서 디지털을 꾀하기 어려워진다는 점이다. 기업이 추구해야 할 디지털의 방향은 이커머스보다 훨씬 큰 범주의 것이다.

지금 해외 패션 기업들의 가장 큰 디지털 트랜스포메이션의 현안 중 하나는 ‘재고 최적화’다. 재고 최적화란 쉽게 말하자면, 그동안의 판매데이타를 주축으로 머신러닝/인공지능을 도입, 브랜드가 생산해야 할 최적의 재고량을 측정해내는 작업이다. 이 영역은 이커머스의 영역을 뛰어넘는 기업 전체의 디지털 매니지먼트의 문제다.

이런 문제들을 해결하기 위해서는 무엇보다 과거와는 전혀 다른 임원조직이 필요하다. 과거의 승진 제도는 상무/ 전무/ 이사의 구분이 연차와 경력의 구분이었을 뿐 그가 과연 기업의 ‘무엇’을 책임지는 임원인지는 다소 불투명했다.

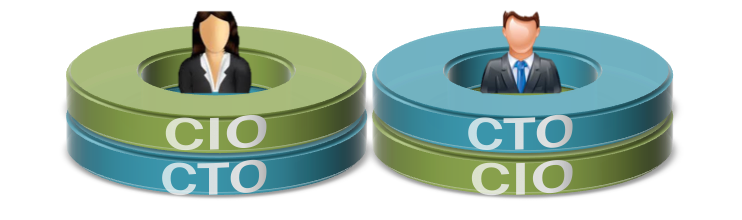

그러나 기업 경영은 과거의 기업 경영과는 판이하게 달라져 있다. 지금과 같은 디지털 변혁기에는 기업은 더 민첩하고 촘촘한 디지털 조직이 필요하다. 보통 해외 기업들이 디지털과 관련해 CTO(Chief Technology Officer), CIO(Chief Information Officer)라는 임원진을 따로 두는 데는 그만한 이유가 있다.

CIO는 기업의 디지털 인프라스트럭처(Infrastructure)를 담당하는 임원이다. 그는 때로 부사장이나 이사의 임원 지위를 가지고 있지만 오늘날 중요한 것은 직급이 아니라 하고 있는 역할, Role이다. 앞서 말한 재고 최적화는 CIO가 있는 조직에서 감당할 수 있는 작업이다. 그는 기업이 추구하려는 최적화의 프로세스를 설계하고, 각 부서에 적절한 디지털 툴과 인력을 배치해 실적이 나오도록 유도한다.

CTO는 보통 디지털 인프라스트럭처보다는 판매를 촉진하는 디지털 기술 등에 포커스를 둔다. 소비자와 어떻게 하면 더 잘 소통할 것인지, 어떤 디지털 툴을 이용해 전환율을 높일 것인지하는 것은 그의 영역이다. 이커머스 담당자는 보통 CTO 아래에 있거나, 혹은 CTO가 이커머스 사업 전체를 총괄한다.

우리나라에는 아직 CIO/CTO 체제에 대한 명확한 인식이 없다. 누가 디지털 트랜스포메이션의 핸들을 쥐어야 하는지는 중요한 문제다. 그는 프로젝트를 디자인할 수 있는가? 실제로 실행하고 책임질 수 있는가? 이 분야에는 패션과는 다른 새로운 경력이 필요하다.

아울러 이런 체제가 제대로 이뤄지고 성공하려면, 무엇보다 CEO가 디지털에 ‘정통’ 해야 한다. 어려운 일이지만, 우리에게 닥친 현실이다.

Randstad US란 리서치 기관에서는 지난 9월 Workplace 2025: The Post-Digital Frontier란 이름으로 디지털 시대의 리더십에 대한 리서치 보고서를 출간했다. 이 보고서는 Post-Digital 시대, 즉 디지털 이후의 시대에 요구되는 리더십에 대해 다음과 같은 항목들을 필수 자격이라 꼽고 있다.

- 사람들을 연결짓는 능력이 탁월할 것.

- 디지털에 정통할 것.

- 팀의 창의성보다는 ‘혁신, 학습, 개선’이란 포커스로 구체화하는 능력

아직 한국의 패션비즈니스는 소유와 경영을 분리하지 못했다.

많은 패션기업의 소유주들은 ‘감성’이 패션계를 좌우하던 시절에 기업을 성공으로 이끌었던 리더들이다. 그들의 방식은 그 시대에 옳았으며, 그들은 그 성공의 열매를 누릴 권리가 있다. 그러나 그 시기의 성공방정식은 Post-Digital 시대엔 더 이상 맞지 않는다.

지금 핸들을 쥐어야 할 사람은 디지털에 정통하며, 사람들을 연결짓고, 기업 내에 학습과 혁신, 개선의 문화를 장착할 수 있는 인물이어야 한다.

그런 CEO와 바른 CIO/CTO 체계가 없는 기업이라면, 그 기업의 미래는 어디로 나아가게 될지 예측할 수 없다. CIO나 CTO를 다른 업종에서 영입한다고 한들, CEO가 디지털에 정통하지 못하다면 그들의 실력과 성패를 어떻게 가늠할 것인가. 아울러 CEO가 아무리 디지털화를 부르짖는다 한들, 마땅한 CIO/CTO를 조직내에 갖추고 있지 못하다면, 누가 ‘실현’의 총대를 맬 수 있을 것인가.

디지털화를 추구하려는 기업이라면, 조직이 마땅한 조직도를 갖추고 있어야 한다. 더 기민하고 빠르며, 실적위주의 탈권위적 조직이 되어야 한다. 2019년 패션기업이 성취해야 할 가장 첫번째 과제는 트랜스포메이션이란 작업이 가능한 조직을 갖추는 것이다. 이것이야말로 모든 변화의 선결조건이라고 할 수 있다.

[FoxMeyer와 Walmart의 사례]

CIO가 모든 문제를 해결해주진 않는다. FoxMeyer같은 경우 기업의 CIO가 추천하고 CEO가 확신하는 방식을 시도했지만 실패한 좋은 사례다.

90년대초만해도 미국 제약업계 5위에 랭크되어 있던 FoxMeyer는 디지털 트랜스포메이션을 추진하는 과정에서 파산했다. 당시 FoxMeyer는 일일 배송량 50만건 정도를 소화하고 있었는데 사업의 호조로 배송량이 점점 늘고 있었다. 이들은 SAP의 ERP 시스템을 도입해 주문처리를 자동화하려 했다.

FoxMeyer의 CEO와 CIO는 그다지 SAP의 ERP에 정통한 인물들이 아니었고, 많은 부분을 컨설턴트에 의지했다. 컨설턴트의 계산으론, 이 시스템은 도입비용이 6천5백만 달러에 달했지만, 반대로 연간 4천만불을 절감효과를 가져올 수 있었다. 그러나 실은 이 컨설턴트도 SAP 시스템에 정통한 인물이 아니었다.

도입비용은 1억불이 넘었으며 절감된 비용은 2천만불에 미치지 못했고, 공장 직원들과의 턱없이 부족했던 소통은 자동화에 대해 불안감으로 되려 사보타지를 불러왔다. 결국 FoxMeyer는 이 과정을 견디지 못하고 파산했다.

한편 월마트는 좋은 CIO가 탄탄한 인프라스트럭처를 구성하게 된 좋은 사례다 월마트는 GE 및 보잉사, Dell등에서 풍부한 CIO 및 CTO 경험을 쌓은 Clay Johnson을 2년전CIO로 임명했다. Johnson은 직원 230만명을 거느린 세계 매출 1위의 공룡기업의 DX를 성공으로 이끌고 있는 인물이다. 그는 Microsoft의 시스템을 월마트에 추천했으며, 이를 바탕으로 IT팀 구조를 혁신했다.

그는 그 시스템에 정통했다. 그는 매장에서 직원들간의 소통방식을 디지털화했고, 9개월씩 걸리던 프로젝트들의 속도를 3개월이면 퍼포먼스가 나올 수 있도록 탈바꿈 시켰다. 올해 CIOdive.com에서는 올해 최고의 CIO로 Clay Johnson을 꼽았다.